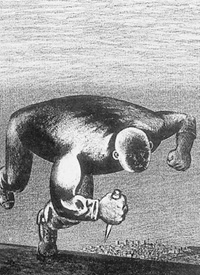

Wolfgang Mattheuer: Kain und Abel, 1965

(Ausschnitt)

Leseprobe

Das Böse in der Welt und die Ordnung im Kopf

Auf den ersten Blick kennt jeder das Böse. Mehr als es uns lieb ist, machen wir Bekanntschaft mit Schmerzen, Leid, Verletzungen des Leibes und der Seele. Ja, das Böse ist geradezu definiert als das, was uns nicht lieb ist. Philosophie, die Kunst des zweiten Blicks, entlarvt jedoch die Täuschungen des ersten Blicks und eröffnet eine neue Perspektive. Odo Marquard nennt sie „Bonum durch Malum“: Das Gute braucht das Böse, um gut sein zu können.

Die Ordnung im Kopf hat einen entscheidenden

Nachteil – sie hat keine Entsprechung in der Realität.

Ein Mann sitzt vor dem Fernseher und hat plötzlich einen Krampf im Bein. Er steht auf, um durch Fußbewegungen den Krampf zu lösen, verliert plötzlich das Bewusstsein, schlägt hin, trifft mit dem Kopf auf die harte Kante des Glastischs und zieht sich eine üble Platzwunde zu. Niemand käme auf die Idee, eine solche Wunde, die bis auf die Schädelknochen klafft, für etwas Gutes zu halten. Dennoch hat sie dem Mann das Leben gerettet, denn, wie sich später herausstellte, die plötzliche Bewusstlosigkeit war die Folge eines Herzstillstandes. Die plötzliche Kopfverletzung, der Wundschock, brachte das Herz wieder in Bewegung: Bonum durch Malum! Oft merken wir erst hinterher, wie gut ein bestimmtes Unglück für unser Leben war. Ein Klinikaufenthalt, der eine Ehe gestiftet hat, ein verpasster Zug, ohne den ich den Menschen meines Lebens nie getroffen hätte. Ein Gipsbein, ohne das die Doktorarbeit nie fertig geworden wäre.

Gottfried Wilhelm Leibniz bringt es auf den Punkt: „Wir leben in der besten aller möglichen Welten.“ Natürlich könnte die Welt viel besser sein, aber nur so, wie sie ist, ist sie möglich, besser nicht. Dahinter steckt die Verallgemeinerung der Erfahrung Bonum durch Malum, verlängert zu der Aussage: „Alle Übel dieser Welt sind für irgendetwas gut.“ Das ist die Weisheit meiner Großmutter, die es schon immer gewusst hat, wenn sie mit dem Trostspruch bei der Hand war: „Wer weiß, wofür’s gut ist!“ Wir wissen es in der Regel nicht, sollen aber – so Leibniz – davon ausgehen, dass es für irgendetwas gut ist.

Das ist viel verlangt. Wofür war das Erdbeben von Lissabon (1755) gut? 20000 Menschen, Säuglinge, Kinder, Frauen und Greise, Schuldige und Unschuldige, starben unter den Trümmern. Wofür soll das gut gewesen sein? Wofür soll das gut sein, fragt sich ein Sechzehnjähriger, bei dem man ein kinderkopfgroßes Krebsgeschwür im Brustkorb entdeckt.

Wofür war der industrielle Massenmord an den europäischen Juden gut? Gewiss: Ohne ihn wäre es womöglich nicht zur Gründung des Staates Israel gekommen. Ein abgründiger Gedanke. Er spukt in der Geschichte der politischen Ideen schon lange herum. Nach René Girard („Das Heilige und die Gewalt“) steht am Beginn der Staatenbildung das Gründungsopfer. Auf diese Weise versuchen wir, das Böse aus der von uns geschaffenen und geordneten Welt zu verbannen. Nach der Vorschrift des jüdischen Gesetzes tat dies der Hohepriester, der einmal

im Jahr einem Bock die Sünden des Volkes Israel symbolisch auflud und ihn dann in die Wüste, ins Verderben, jagte. Alle Kinder Israels konnten die Entfernung des Bösen aus ihrer Mitte in einem eindrucksvollen Schauspiel miterleben.

Das Problem liegt jedoch nicht darin, dass wir die gute, vollkommene Ordnung nicht zu schaffen vermögen. Es scheint vielmehr so zu sein, dass wir das Übel brauchen. Es ist bekanntlich nichts weniger zu ertragen als eine Serie von guten Tagen. Gibt es ein Ökonomieprinzip, nach welchem wir das Leid brauchen? Odo Marquard spricht von einem „Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom“, das sich umso stärker meldet, je mehr Negatives getilgt wird. „…Umso ärgerlicher wird, gerade weil es sich vermindert, das Negative, das übrig bleibt … Der Moderne Mensch ist einer, der es schafft, unter immer weniger immer mehr zu leiden.“1 In den Zeiten von Krieg und Elend, in den vierziger und fünfziger Jahren, regierte im Kino die Idylle, im Schlager eindeutig die positiven Gefühle: Sehnsucht, wahre Liebe, ewige Treue. Das seitdem in Mitteleuropa stabile Zeitalter der Sättigung und sozialen Sicherheit brachte immer neue Arten von virtueller Gewalt, geliehenen Problemwelten und inszenierter Hässlichkeit hervor.

Wer sich von diesem Ökonomieprinzip und von Leibnizens These, wir lebten in der besten aller möglichen Welten, verabschiedet, weil sie ihm unheimlich vorkommt, weil er mit 16 Jahren nicht begreifen kann, warum er schon sterben soll, weil er nicht sehen will, wofür Massensterben und Elend gut sein sollen, weil er sich eine Welt vorstellen kann, die auch mit weit weniger Leid und weniger Bösem bunt und abwechslungsreich genug wäre, der erst steht vor dem wirklichen Problem des Bösen. Er ist nicht einverstanden mit Theorien wie die von Platon und seinen Schülern, die schon 2000 Jahre vor Leibniz behaupteten, das Böse habe kein wirkliches Sein, es sei nur die Abwesenheit des Guten, das, was den Realitäten noch zu ihrer Idee fehlt. Wer das nicht glaubt, der steht vor dem wirklichen Rätsel des Bösen.

Diesem Rätsel stellt sich die monotheistische Theologie und die Philosophie, die zu dieser passt (Monotheismus: Glaube an einen einzigen Gott). Um die Weggabel, vor der wir hier stehen, noch einmal deutlich zu kennzeichnen: Ungerechtigkeit, Leid, Schmerz, Angst und Grauen, kurz die Übel unseres Lebens, sind eine Tatsache. Diese Tatsache wird nicht durch eine Theorie aus der Welt geschafft, nach welcher diese Übel notwendig zur Wirklichkeit gehören und somit einen Sinn haben. Diese Sinnzuweisung für das Übel stellt eine theoretische Beruhigung dar, eine Entspannung, die das Leid zwar nicht beseitigt, auch nur in Maßen trösten kann, die aber die Ordnung im Kopf wieder herstellt. Diese Ordnung im Kopf, so schön und reizvoll sie sein mag, hat einen entscheidenden Nachteil: Sie hat keine Entsprechung in der Realität. Sie ist also unwahr im klassischen Sinn, nach dem Wahrheit die Entsprechung von Tatsachen und Erkenntnis ist. Das Übel der Welt ist offensichtlich nicht zu begreifen. Es entgleitet den Maschen unserer Logik.

Das monotheistische Denken bringt dieses Nichtverstehbare, dieses ganz Andere zunächst positiv zur Geltung. Sein Gottesbegriff ist ein Produkt der biblischen Aufklärung, die das alte Israel aus seinem religiösen Umfeld herauskatapultiert. Der Ägyptologe Jan Assmann hat in seinem Buch Moses der Ägypter (1998) von der „mosaischen Entgegensetzung“ gesprochen. In der alten Welt gab es – so Assmann – im Grunde nur eine Grundreligion, die in vielen Dialekten in der alten Ökumene um das Mittelmeer herum existierte. Es war die Religion der vielen Gottheiten, die alle für ein bestimmtes Interesse der Menschen in Anspruch genommen werden konnten. Jedem menschlichen Interesse entsprach eine himmlische Adresse. Aphrodite ist gut für die Liebe, Hermes für die Diebe, und wer eine gefahrvolle Seereise antritt, kann dem Poseidon ein Opfer bringen. Mit Gebeten und Opfern etablieren die polytheistischen Religionen, das heißt die Religionen, die an mehr als nur einen Gott glauben, eine Wechselwirtschaft zwischen Göttern und Menschen, die sich auf diese Weise Erleichterung und Trost verschaffen können. Offenbar sind wir Menschen so gestrickt, dass wir an den Grenzen unserer Kräfte, dort wo wir nichts mehr machen können, nicht aufgeben. Der Mensch mit seinem Wunsch nach Beherrschung der Natur gibt sich mit der Machbarkeitsgrenze nicht zufrieden. Überhaupt ist Homo sapiens sapiens damit begabt, Wirklichkeiten im Kopf herzustellen, die es „nicht gibt“. Oft genug gelingt es ihm, das, was er zunächst nur erträumt hat, in die Tat umzusetzen und in die Wirklichkeit zu überführen. Seit ca. 100 Jahren kann der Mensch fliegen. Geträumt hatte er es, wie uns der Mythos von Dädalus und Ikarus (siehe Erläuterung) belegt, wohl schon immer. Dass er mit der Welt, wie sie ist, nicht einverstanden ist, macht ihn kreativ. Das Sein wird für ihn zur Wirklichkeit, wo er wirken und werken kann.

In der Sattelzeit, das heißt in einer Umbruchphase, in der zwei Systeme parallel existieren, bricht nun, sowohl im alten Griechenland wie auch im alten Israel, die Kritik an den Göttern durch. Wir nennen das seit einiger Zeit „vorsokratische beziehungsweise biblische Aufklärung“. Xenophanes und andere Vorsokratiker durchschauen die menschliche Neigung, sich Götter zu machen, die damit zu Scheingebilden werden. (…)

Autor: Eckhard Nordhofen

Diese Ausgabe ist leider vergriffen.